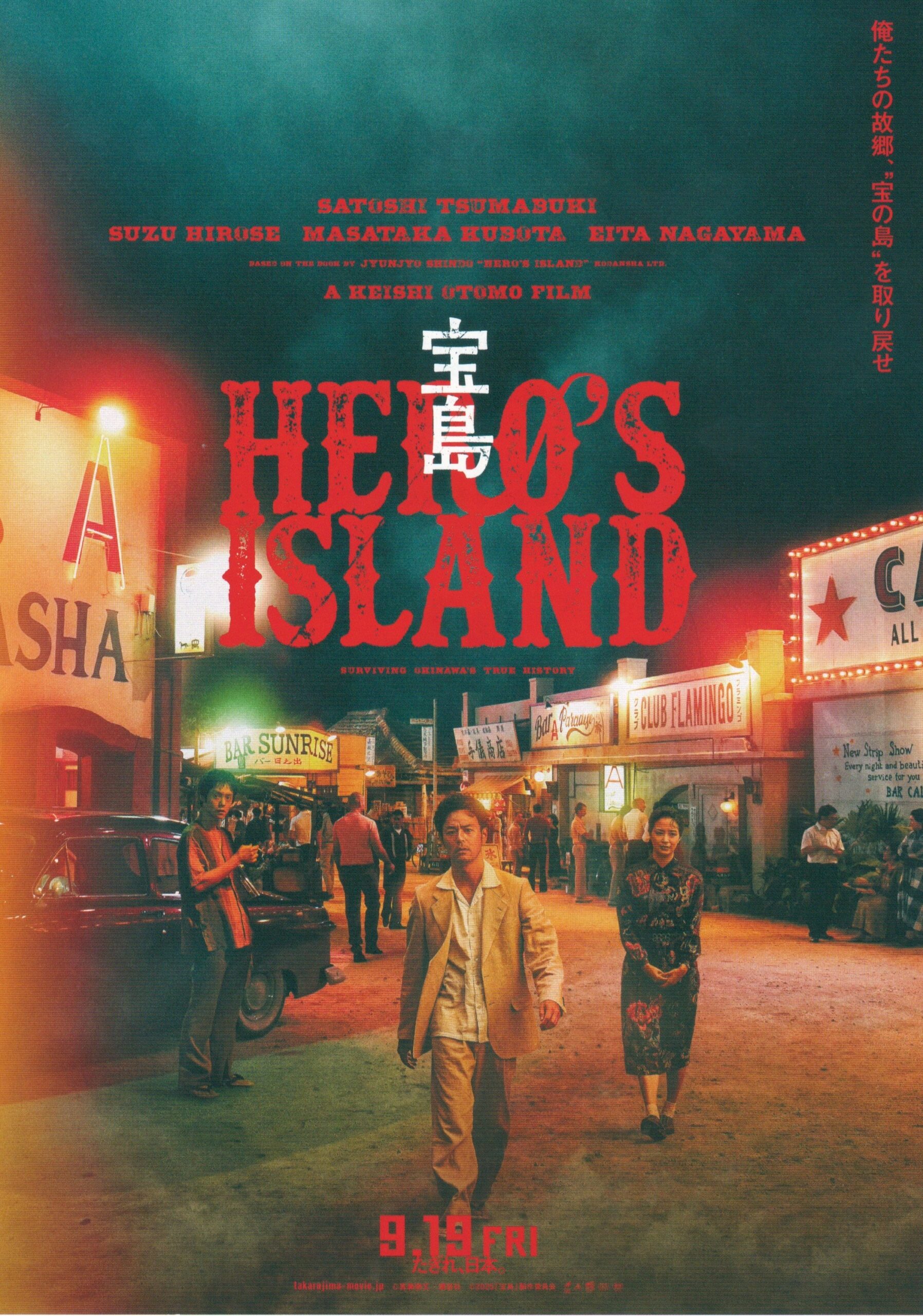

映画『宝島』を観た

映画の興行的にはハズレてしまったようだ。

しかし私はいい映画だし、面白いと感じた。

<ストーリー>

1952年、沖縄がアメリカだった時代。

米軍基地から奪った物資を住民らに分け与える“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちがいた。

いつか「でっかい戦果」を上げることを夢見る幼馴染のグスク(妻夫木聡)、ヤマコ(広瀬すず)、レイ(窪田正孝)の3人。

そして、彼らの英雄的存在であり、リーダーとしてみんなを引っ張っていたのが、一番年上のオン(永山瑛太)だった。

全てを懸けて臨んだある襲撃の夜、オンは“予定外の戦果”を手に入れ、突然消息を絶つ…。

残された3人は、「オンが目指した本物の英雄」を心に秘め、やがてグスクは刑事に、ヤマコは教師に、そしてレイはヤクザになり、オンの影を追いながらそれぞれの道を歩み始める。

しかし、アメリカに支配され、本土からも見捨てられた環境では何も思い通りにならない現実に、やり場のない怒りを募らせ、ある事件をきっかけに抑えていた感情が爆発する。

やがて、オンが基地から持ち出した“何か”を追い、米軍も動き出す――。

消えた英雄が手にした“予定外の戦果”とは何だったのか?そして、20年の歳月を経て明かされる衝撃の真実とは――。

映画『宝島』は、戦後の沖縄という、いまだに語り尽くされていない時代の傷を真正面から描いた作品だ。

観客の間では「重すぎる」「難しい」といった声もあるようだが、むしろそこにこそこの映画の価値がある。

戦争が終わったあとも、終わらなかった「戦争の続き」を生きる人々。

その現実を、監督は遠慮なく、しかし丁寧に映し出している。

物語の中心にいるのは、アメリカ統治下の沖縄で育ったグスクと、その仲間たちだ。

彼らは貧しさのなかで夢を見ようとし、友情と裏切りのはざまで成長していく。

銃や麻薬が飛び交う暴力的な環境のなかで、彼らが求めるのは「自由」や「希望」ではなく、「生きていくための尊厳」だ。

その切実さが痛いほど胸に迫る。

沖縄という土地に染みついた「戦後」という言葉の重さを、これほど実感できる映画はそう多くない。

また、人間ドラマとしての完成度も高い。

グスクやその仲間の関係性は、単なる「友情もの」では終わらない。

信じることと裏切ること、愛することと奪うこと、その紙一重の間で揺れる人間の弱さと強さが描かれている。

とくに、終盤で明かされる真実の場面では、観る者の心をえぐるような痛みが走る。

だがその痛みがあるからこそ、登場人物たちが“生きている”ことを感じさせてくれるのだ。

ドラマの構造そのものが、沖縄という土地の歴史と呼応しているのが見事だった。

映像表現も素晴らしい。

赤土の大地、荒れた海、湿った空気――すべてが沖縄そのものの呼吸を感じさせる。

光と影のコントラストの使い方がうまく、暴力と祈り、絶望と希望が同じ画面に同居している。

俳優たちの演技も真に迫っており、とくに若いキャストのまっすぐな目線が印象に残る。

演出には粗さもあるが、それが逆にリアリティを生み出している。

この映画を「暗い」と評する人もいるだろう。

しかし私は、この「暗さ」こそが作品の誠実さだと思う。

戦後の沖縄を美化せず、観光地でも悲劇の象徴でもない「生活の場」として描いた姿勢に、深い敬意を覚える。

映画が本来持っていた「現実を映す力」を久しぶりに感じた。

興行的には苦戦したのも理解できる。

いまの観客は、軽やかで、安心して泣ける物語を求めがちだ。

だが、『宝島』はそんな需要に迎合しない。

むしろ「見たあとに心がざらつく映画」であることを恐れずに作られている。そこがいい。

映画は、観終わってから心に残るざらつきこそが本物なのだ。

ちなみにこの作品の監督が、SNS上で一般人の批判に対してやり返したらしい。

私も製作に参加した作品で、監督が(自称)映画評論家ともめたことがあった。

悔しいのはわかるが、それは、まったく意味がないのだよ…。